La storia della formazione di questa biblioteca - a partire dall'originario

nucleo della Medicea privata - e del suo costante accrescimento è guidata,

infatti, da principi coerentemente seguiti, individuabili nell' originalità

dei testi, nella loro qualità filologica e nel pregio estetico dei supporti

materiali. Tra i tesori della Laurenziana vanno annoverati, fra gli altri,

codici fondamentali per unicità e antichità contenenti le opere di Tacito,

Plinio, Eschilo, Sofocle, e Quintiliano, il Virgilio corretto nel 494 da

Turcio Rufio Aproniano Asterio, nonchè il più antico testimone del Corpus

Iuris di Giustiniano, copiato poco tempo dopo la sua promulgazione. Ancora, la

Laurenziana può vantare tra i suoi cimeli più preziosi una delle tre raccolte

complete dei Dialoghi platonici in carta bona, donata da Cosimo il

Vecchio a Marsilio Ficino perchè la traducesse, il codice Squarcialupi,

unica fonte della musica profana fra Trecento e Quattrocento, alcuni autografi

di Petrarca e Boccaccio, le Storie del Guicciardini con interventi dell'autore

e la biografia, autografa, di Benvenuto Cellini.

In particolare, la Biblioteca riflette nel suo posseduto alcuni dei momenti più importanti della storia, dalla nascita alla maturità, del Rinascimento fiorentino. L'Umanesimo vi è testimoniato, infatti, dalle presenze, in qualità di autori, copisti e possessori di codici, di Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Niccolò Niccoli, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Anche la scrittura umanistica trova nella Laurenziana importantissime attestazioni, così come le scuole dei più grandi miniatori fiorentini, che si ispirarono in parte ad artisti quali Cimabue, Botticelli, i Pollaiolo, il Ghirlandaio

Dal grande Cosimo, instancabile promotore della costruzione di biblioteche, ai suoi discendenti, signori fiorentini e pontefici di Santa Romana Chiesa, ai granduchi Medicei e a quelli Lorenesi, che ne raccolsero con intelligente liberalità il messaggio, fino ai ministri illuminati del neonato Stato unitario italiano, questo criterio dell'eccellenza ha guidato l'aggregazione dei nuclei librari privati e pubblici a quello originario, attraverso l'esproprio, il dono e l'acquisto.

Due date segnano la storia della Biblioteca.

L'altra data, il 1757, è quella della nomina del canonico laurenziano Angelo

Maria Bandini a Bibliotecario della Laurenziana: durante i circa cinquant'anni

della sua direzione non soltanto Bandini operò una oculatissima scelta delle

acquisizioni, ma compilò alcuni monumentali cataloghi a stampa di tutti i suoi

codici, strumento ancora insuperato di erudizione e di consultazione. I due

secoli che ci separano dall'assetto conferito alla Biblioteca dal grande

Bandini che ne lasciò la guida con la morte, avvenuta nel 1803, non hanno

introdotto elementi traumatici nel delicato tessuto della Medicea Laurenziana.

Il massiccio afflusso di codici, provenienti da biblioteche signorili o

appartenenti a ordini religiosi in virtù delle soppressioni leopoldina e

napoleonica, è stato filtrato attraverso i consueti criteri di scelta: alla

Laurenziana spettarono i classici latini e greci, i miniati oltre a un

interessantissimo gruppo di codici orientali. Nel 1783 pervenivano in

Laurenziana molti fra gli esemplari manoscritti più preziosi della biblioteca

Medicea granducale conservata a Palazzo Pitti e confluita nella Palatina

Lorenese.

L'altra data, il 1757, è quella della nomina del canonico laurenziano Angelo

Maria Bandini a Bibliotecario della Laurenziana: durante i circa cinquant'anni

della sua direzione non soltanto Bandini operò una oculatissima scelta delle

acquisizioni, ma compilò alcuni monumentali cataloghi a stampa di tutti i suoi

codici, strumento ancora insuperato di erudizione e di consultazione. I due

secoli che ci separano dall'assetto conferito alla Biblioteca dal grande

Bandini che ne lasciò la guida con la morte, avvenuta nel 1803, non hanno

introdotto elementi traumatici nel delicato tessuto della Medicea Laurenziana.

Il massiccio afflusso di codici, provenienti da biblioteche signorili o

appartenenti a ordini religiosi in virtù delle soppressioni leopoldina e

napoleonica, è stato filtrato attraverso i consueti criteri di scelta: alla

Laurenziana spettarono i classici latini e greci, i miniati oltre a un

interessantissimo gruppo di codici orientali. Nel 1783 pervenivano in

Laurenziana molti fra gli esemplari manoscritti più preziosi della biblioteca

Medicea granducale conservata a Palazzo Pitti e confluita nella Palatina

Lorenese.

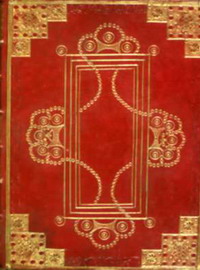

Nel 1818 il bibliofilo fiorentino Angelo Maria d'Elci donò la sua preziosa raccolta di prime edizioni di classici latini e greci appositamente rilegate; alla fine dell'Ottocento l'acquisto della biblioteca di Lord Bertram Ashburnham arricchi la Laurenziana di preziosi codici, molti dei quali di origine italiana, come il trattato di Architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini, il codice delle Rime del Petrarca fregiato delle armi di Galeazzo Maria Sforza e persino un piccolo e mirabile Libro d'Ore, probabilmente appartenuto alla famiglia di Lorenzo il Magnifico.

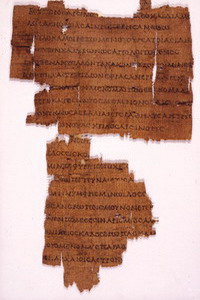

La raccolta circa 2.500 papiri, che costituisce una inconsueta presenza in biblioteche italiane, è il risultato delle campagne di scavo italiane in terra d'Egitto. Agli inizi di questo secolo è iniziata una ricerca che ha fruttato alla Laurenziana e all'umanità intera nuove testimonianze della produzione letteraria del mondo antico tra le quali versi nuovi di Saffo e di Callimaco. Evitati i rischi della seconda guerra mondiale con il ricovero dei codici all'Abbazia di Passignano e dei plutei nei sotterranei della Basilica di San Lorenzo, la Biblioteca Medicea Laurenziana è ancora oggi una inesauribile fonte di studi sulla tradizione classica e umanistica. La Biblioteca è, infine, tuttora impegnata nell'acquisto sul mercato antiquario internazionale di pezzi - papiri, tavolette, codici, stampati rari e documenti - di particolare interesse. I codici e documenti, cosi acquisiti, accrescono l'unico fondo manoscritto ancora aperto della Biblioteca, quello degli 'Acquisti e doni', composto attualmente da circa 900 unità.