La Biblioteca conserva oggi all'incirca 11.000 manoscritti (ai quali si aggiungono 150 cassette di carte sciolte), 2.500 papiri, 43 ostraka, 566 incunaboli, 1.681 cinquecentine, 592 testate di periodici specializzati e un totale di 126.527 edizioni a stampa (dal XVII al XX secolo).

Numericamente il patrimonio librario non rappresenta certo un primato nel campo delle biblioteche italiane e straniere. La particolarità delle raccolte consiste nell'essere quasi nella loro interezza il risultato di una scelta consapevole che ha privilegiato l'antichità, il pregio filologico, la bellezza dei singoli pezzi.

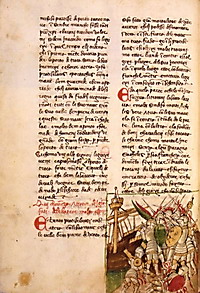

PluteiOnlineIl fondo principale corrisponde ai circa 3.000 manoscritti (inventario di Giovanni Rondinelli e Baccio Valori del 1589) che trovarono posto nei plutei (banchi) all'apertura della Biblioteca (1571) e che per quella occasione furono rivestiti di una nuova legatura alle armi medicee che oggi ancora conservano.

Agli esemplari appartenenti alla famiglia de' Medici si aggiunsero quelli provenienti dalle biblioteche umanistiche di Francesco Sassetti e di Francesco Filelfo, i codici dedicati a Leone X e quelli da lui acquistati nel periodo romano. Alcuni manoscritti, fra i più preziosi, furono acquisiti infine dalla Biblioteca del convento domenicano di San Marco.

L'ultima discendente dei Medici, l'Elettrice Palatina, Anna Maria Luisa, fu esclusa per la sua condizione femminile dalla successione al Granducato sicchè nel 1737 il titolo granducale sulla Toscana fu attribuito a Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria, divenuta imperatrice nel 1745.

Con singolare quanto lungimirante attenzione alle tradizioni della famiglia, l'Elettrice Palatina, trasferì alla dinastia regnante le grandi raccolte artistiche medicee a patto che esse fossero conservate nella capitale con una funzione che oggi definiremmo pubblica. Alla Biblioteca Medicea esistente nella Reggia il granduca Francesco Stefano (imperatore Francesco I dopo il 1745) aveva aggiunto la biblioteca fatta trasferire a Firenze dal castello avito di Lunèville, decretandone poi nel 1765 l'apertura al pubblico. Fu probabilmente la scarsa affluenza dei visitatori ad indurre il successore Pietro Leopoldo a chiudere la biblioteca nel 1771 e ad assegnare i libri e manoscritti alla Magliabechiana. Solo nel 1783 una parte dei manoscritti (181) passarono dalla Magliabechiana alla Laurenziana forse per compensare la dolorosa perdita di 281 edizioni che per rescritto imperiale erano state cedute a quella Biblioteca. Questa raccolta, denominata fondo Mediceo Palatino Lorenese, fu arricchita successivamente da sontuosi doni granducali.

Raccolte private ed ecclesiastiche

Fra il 1755 e il 1789 pervennero alla Biblioteca Laurenziana biblioteche di famiglie private e di ordini religiosi anche grazie all'abile regia di Angelo Maria Bandini, bibliotecario dal 1757 al 1803.

Il declino del patrimonio di famiglia induceva gli eredi

di molti casati illustri a vendite sconsiderate: il Governo nella persona

dell'imperatore Francesco I, acquistò nel 1755 la biblioteca della famiglia

Gaddi allestita nel corso di quattro secoli e ricca di più di mille

manoscritti (già catalogata da Giovanni Targioni). La Biblioteca fu

suddivisa fra l'Archivio delle Riformagioni, la Laurenziana e la

Magliabechiana, sebbene Bandini avesse suggerito di attribuirla alla

Marucelliana, recentemente aperta al pubblico.

Molti anni dopo, nel 1785, le stesse condizioni si

verificarono per la celebre libreria del senatore Carlo Strozzi (1587-1670).

Con l'estinzione della famiglia per la morte di Alessandro nel 1784, Pietro

Leopoldo acquisì la Biblioteca che fu suddivisa fra la Magliabechiana e la

Laurenziana.

Come altre biblioteche fiorentine la Biblioteca Medicea Laurenziana fu destinataria dell'imponente flusso dei manoscritti provenienti dai conventi i cui ordini furono banditi e soppressi dall'editto napoleonico del 1808. In particolare, la Commissione degli oggetti d'arte e scienza scelse per la Laurenziana complessivamente 631 manoscritti greci, latini, orientali, miniati e membranacei provenienti, tra le altre, dalle biblioteche della Badia Fiorentina, di Santa Maria Novella, di Santa Maria degli Angeli, della Santissima Annunziata, di Santo Spirito, Santa Maria del Carmine, Ognissanti e Vallombrosa.

Descrizioni online

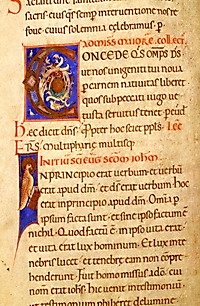

Fra le biblioteche conventuali un caso del tutto particolare è rappresentato dal fondo di San Marco: si tratta, infatti, di una parte della biblioteca che Cosimo il Vecchio aveva fondato nel Convento domenicano di San Marco, con manoscritti provenienti in larga misura dalla raccolta di Niccolò Niccoli, di contenuto classico e patristico, cui si aggiunsero codici appartenenti a Poggio Bracciolini, Lorenzo e Vespasiano da Bisticci e Giorgio Antonio Vespucci. In parte depauperata nella seconda metà del secolo XVI, quando Cosimo I ne confiscò alcuni codici a favore della Laurenziana (ante 1571), la biblioteca rimase inviolata nel corso dei secoli XVII e XVIII. Nel 1809 invece, come conseguenza della soppressione napoleonica delle Corporazioni religiose (1808), confluirono in Laurenziana 264 codici della biblioteca. A questi, per interessamento dell'abate Niccolò Anziani, direttore della Laurenziana, si aggiunsero nel 1883 altri 194 manoscritti.

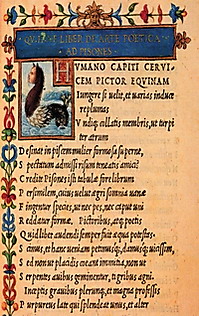

La collezione d'Elci, costituita da 1.213 esemplari di

edizioni principi di autori classici greci e latini nonchè di edizioni

aldine cosiddette 'dell'ancora secca', pervenne effettivamente alla

Laurenziana soltanto nel 1841 in occasione del Secondo Congresso degli

Scienziati italiani che ebbe luogo in quell'anno a Firenze, sebbene Angelo

Maria d'Elci (Firenze 1754 - Vienna 1824) ne avesse fatto dono alla

Biblioteca con atto ufficiale fin dal 1818. La prestigiosa raccolta che

d'Elci destinò fin dalla fine del Settecento alla sua patria, la Toscana, e

alla Laurenziana, degna sede per accogliere siffatta collezione, rimase fino

alla sua morte presso di lui a Vienna, dove egli provvide a munire gli

esemplari di legature nel gusto dell'epoca.

Successivamente essa fu ospitata a Firenze presso l'amico

Giovanni degli Alessandri, Direttore delle RR. Gallerie e Presidente

dell'Accademia di Belle Arti, che per conto del collezionista curò gli

ultimi interventi di legatura dei volumi e seguì la vicenda, assai lunga nel

tempo, della costruzione della Sala progettata da Pasquale Poccianti che si

apre sulla parete della Biblioteca michelangiolesca. Nel periodo in cui la

raccolta rimase presso Alessandri il canonico Francesco Grazzini (1790-1844)

ne compilò il catalogo, stampato a Firenze nel 1826 senza indicazione di

autore, presso la Tipografia all'insegna di Dante.

Alla raccolta di opere a stampa risultano aggiunti otto

manoscritti di opere, note e lettere di d'Elci.

La collezione d'Elci, costituita da 1.213 esemplari di

edizioni principi di autori classici greci e latini nonchè di edizioni

aldine cosiddette 'dell'ancora secca', pervenne effettivamente alla

Laurenziana soltanto nel 1841 in occasione del Secondo Congresso degli

Scienziati italiani che ebbe luogo in quell'anno a Firenze, sebbene Angelo

Maria d'Elci (Firenze 1754 - Vienna 1824) ne avesse fatto dono alla

Biblioteca con atto ufficiale fin dal 1818. La prestigiosa raccolta che

d'Elci destinò fin dalla fine del Settecento alla sua patria, la Toscana, e

alla Laurenziana, degna sede per accogliere siffatta collezione, rimase fino

alla sua morte presso di lui a Vienna, dove egli provvide a munire gli

esemplari di legature nel gusto dell'epoca.

Successivamente essa fu ospitata a Firenze presso l'amico

Giovanni degli Alessandri, Direttore delle RR. Gallerie e Presidente

dell'Accademia di Belle Arti, che per conto del collezionista curò gli

ultimi interventi di legatura dei volumi e seguì la vicenda, assai lunga nel

tempo, della costruzione della Sala progettata da Pasquale Poccianti che si

apre sulla parete della Biblioteca michelangiolesca. Nel periodo in cui la

raccolta rimase presso Alessandri il canonico Francesco Grazzini (1790-1844)

ne compilò il catalogo, stampato a Firenze nel 1826 senza indicazione di

autore, presso la Tipografia all'insegna di Dante.

Alla raccolta di opere a stampa risultano aggiunti otto

manoscritti di opere, note e lettere di d'Elci.

Il fondo comprende circa 2.000 manoscritti già appartenuti al matematico e bibliofilo Guglielmo Libri (1802-1869) e da lui venduti a Lord Bertram, quarto conte di Ashburnham, nel 1847. Nel 1884, a seguito della morte di quest'ultimo (1878), la raccolta fu acquistata dal governo italiano per la Biblioteca Medicea Laurenziana. Si tratta di una raccolta preziosissima di codici anteriori, in genere, al secolo XVIII e spesso di origine italiana tra i quali si contano molti esemplari sottratti illegalmente da Libri a biblioteche italiane e straniere.

La collezione di edizioni elzeviriane raccolte dal dotto bibliofilo marchese Cesare Alfieri di Sostegno (Torino 1799 - Firenze 1869) pervenne in dono alla Laurenziana nel 1920 per volontà dei suoi discendenti affinchè si unisse, almeno idealmente, ai manoscritti del poeta Vittorio Alfieri, appartenente a un ramo collaterale della loro stessa famiglia . Si compone di 1.278 esemplari, ciascuno dei quali riporta all'interno del piatto anteriore l'ex libris con stemma di famiglia e motto 'Hostili tincta cruore'. Gli esemplari sono arricchiti di splendide legature molte delle quali firmate, per la massima parte eseguite in Francia dove Cesare Alfieri di Sostegno soggiornò negli anni 1814-1828. E' in corso il recupero delle descrizioni bibliografiche in modalità di catalogazione derivata dal data base OCLC.

La Biblioteca Medicea Laurenziana ha la fortuna ed il privilegio di conservare una fra le più ricche ed importanti collezioni di papiri greci e latini provenienti dall'Egitto. Vi si conservano infatti 386 dei 391 Papiri cosiddetti Fiorentini (PFlor. I; II; III) e due terzi circa dei 1452 Papiri della Società Italiana (PSI). Accanto a questi due gruppi di papiri, la Laurenziana ne conserva un altro gruppo che è stato valorizzato solo dal 1976 con le edizioni dei volumi dei Papiri Laurenziani (PLaur.). La Scuola Papirologica Fiorentina di G. Vitelli e M. Norsa ha sempre rivolto ai testi letterari un'attenzione particolare, e tali testi costituiscono l'oggetto di questo catalogo on-line.